FTRみなの50Kを完走したあと、次のステージとしてエントリーしたのが「志賀高原100・55K」。

同じ50km台のトレイルレースですが、標高・気温・路面などを見比べると、その違いに驚かされます。

今回は、これから志賀高原を走るにあたって、コースの特性や環境をどう読み解くか、自分なりに整理してみました。

標高が変える、呼吸と心拍のリズム

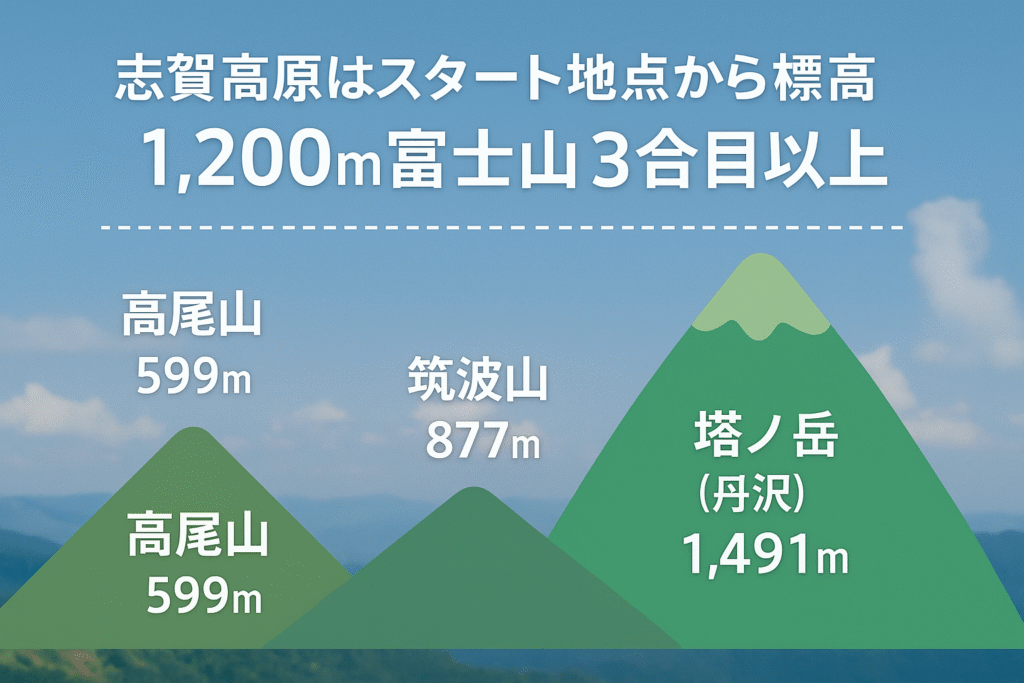

志賀高原はスタート地点からすでに標高1,200mを超えていて、コースの多くは1,500〜2,000mの高地を走る設計になっています。

これは、たとえば高尾山(599m)を2回登った高さからスタートして、筑波山(877m)や丹沢・塔ノ岳(1,491m)を越えるような道を、ずっと動き続けるような感覚に近いです。

さらに、標高1,200mというのは、富士山で言えば五合目(約2,300m)の少し手前にあたり、塔ノ岳の1,491mは、ちょうど六合目(約2,390m)付近に相当します。

つまり、富士登山の中腹を横に進むような感覚とも言えるでしょう。

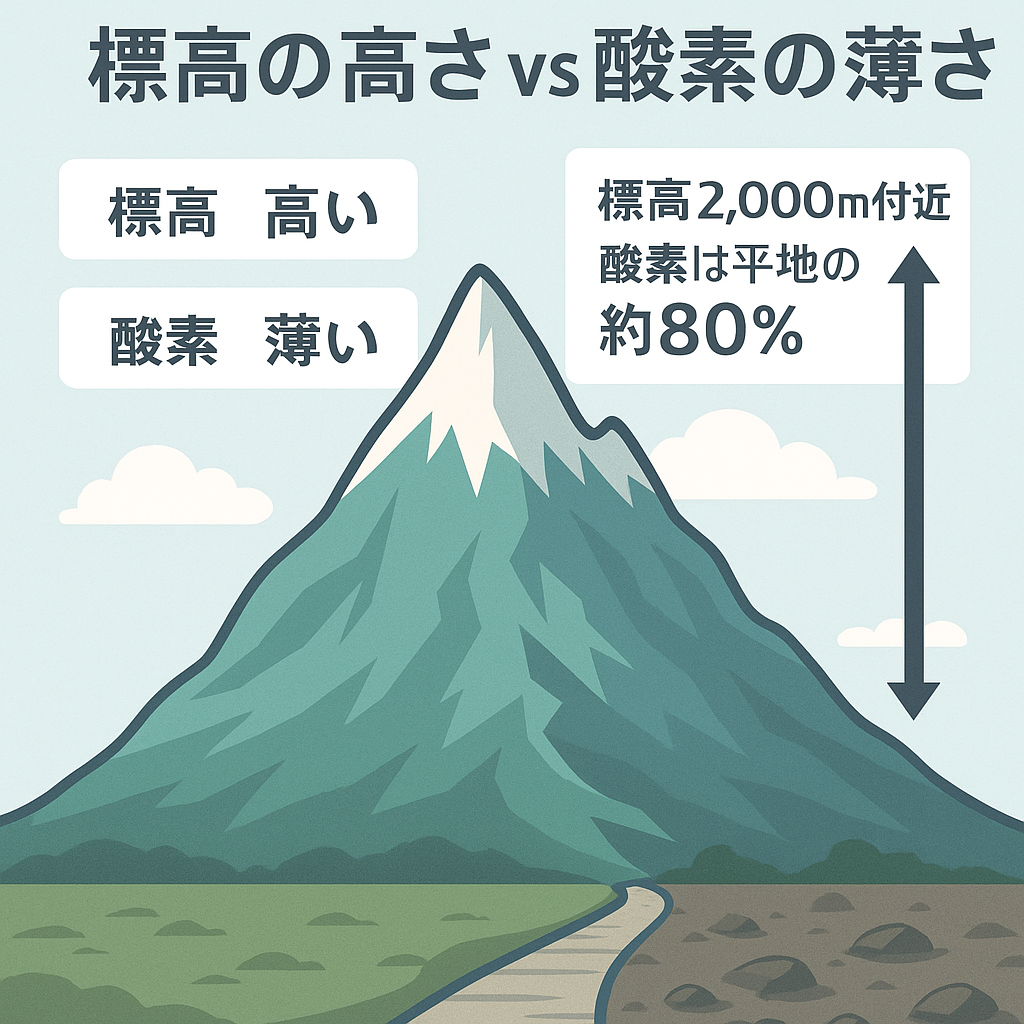

その分、空気が薄くなり、同じペースでも呼吸が乱れやすく、心拍も上がりやすい。地味ですが、確実に体力を削られていく“高地の洗礼”が待っています。

路面と地形:走れる vs. 走れないの境界線

志賀高原のコースには、木の根が張り出した登山道や、登山者とすれ違うのがやっとの狭い木道、浮石の多いザレ場、ぬかるんだ湿地帯、苔で滑りやすい下り坂など、多様でテクニカルな路面が次々と現れます。

こうした区間では、「走るか、歩くか」の判断が非常に重要になります。

実際、スピードを出すことよりも、安全に通過することを最優先にすべき場面が多く、トレイルランというよりは「登山に近い集中力」が求められる瞬間もあります。

走力よりも、どこで無理をしないかを見極める冷静さが完走に直結する印象です。

気温と天候:夏なのに“冷える”レース

夏のレースと聞くと、暑さ対策がメインになるように思えますが、志賀高原は別です。

標高の高さから、朝晩は5〜10℃前後まで冷え込むこともあり、レース中に急な雨や霧、雷に見舞われる可能性もあります。

体が濡れて冷えると、胃腸の働きが鈍くなり、補給もうまくいかなくなる。

その結果、パフォーマンスだけでなくメンタルも落ちてしまう――。

そんな“見えない敵”とも戦うことになります。

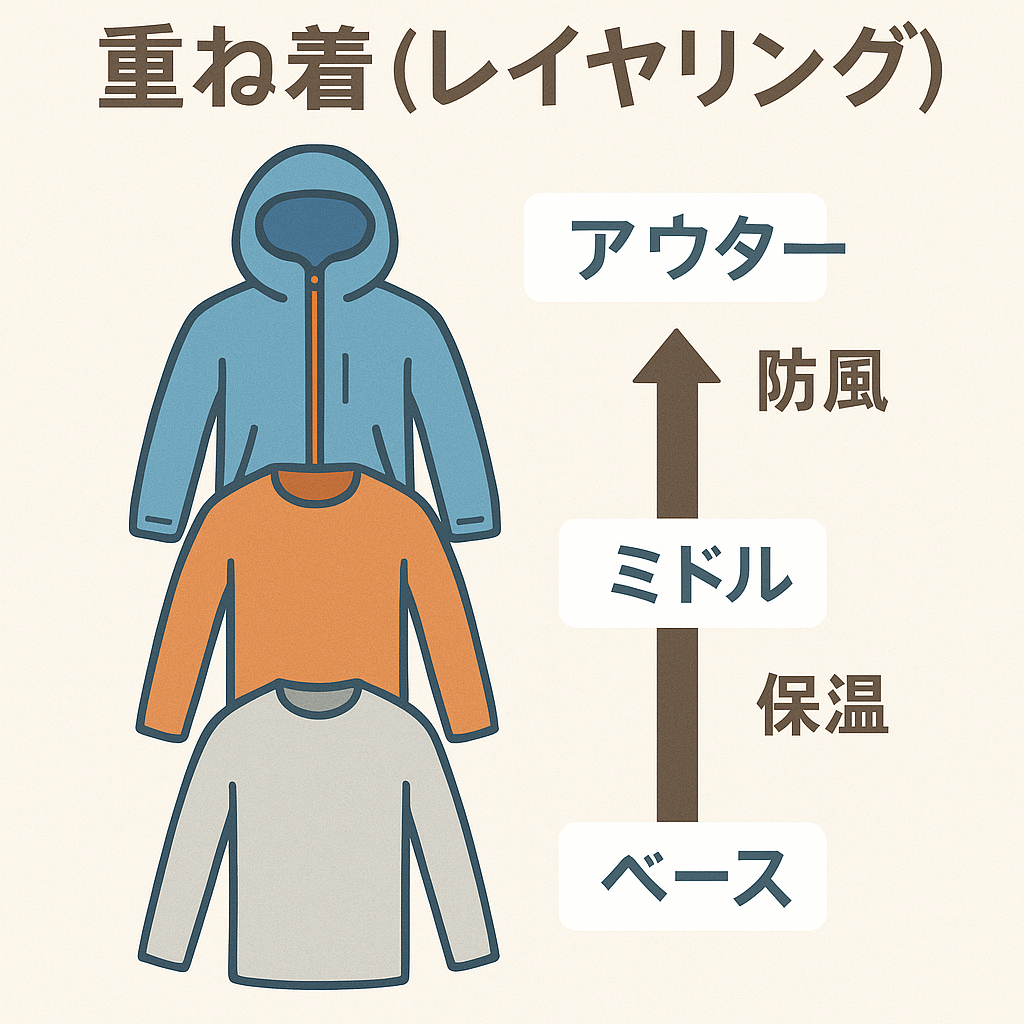

装備の工夫も必須です:

- ベースレイヤーは汗冷え対策に速乾+保温の両立素材を

- 高透湿のレインジャケット+ウィンドシェルを必携

- 手袋・アームカバーなど調節アイテムをザックに忍ばせておく

志賀高原は“走力”だけでは足りない

FTRでは「自分の脚でどれだけ走れるか」に集中していた部分もありましたが、

志賀高原では、走力よりも“判断力”や“適応力”が問われると感じています。

- いま走るべきか、歩くべきか

- ここで補給するか、しないか

- もう一枚レイヤーを足すか、そのまま走るか

こうした選択を繰り返しながら、ゴールを目指すことになるでしょう。

次回は「補給と装備のアップデート」

次回は、志賀高原を想定した補給戦略と、寒暖差に対応できる装備の考え方について紹介していきます。

「50km完走」はしたけれど、同じ距離でも“準備の質”でまったく違う結果になる――それが今回、改めて感じたことです。

コメント